Gefangen im Krieg – gefangen in Manching

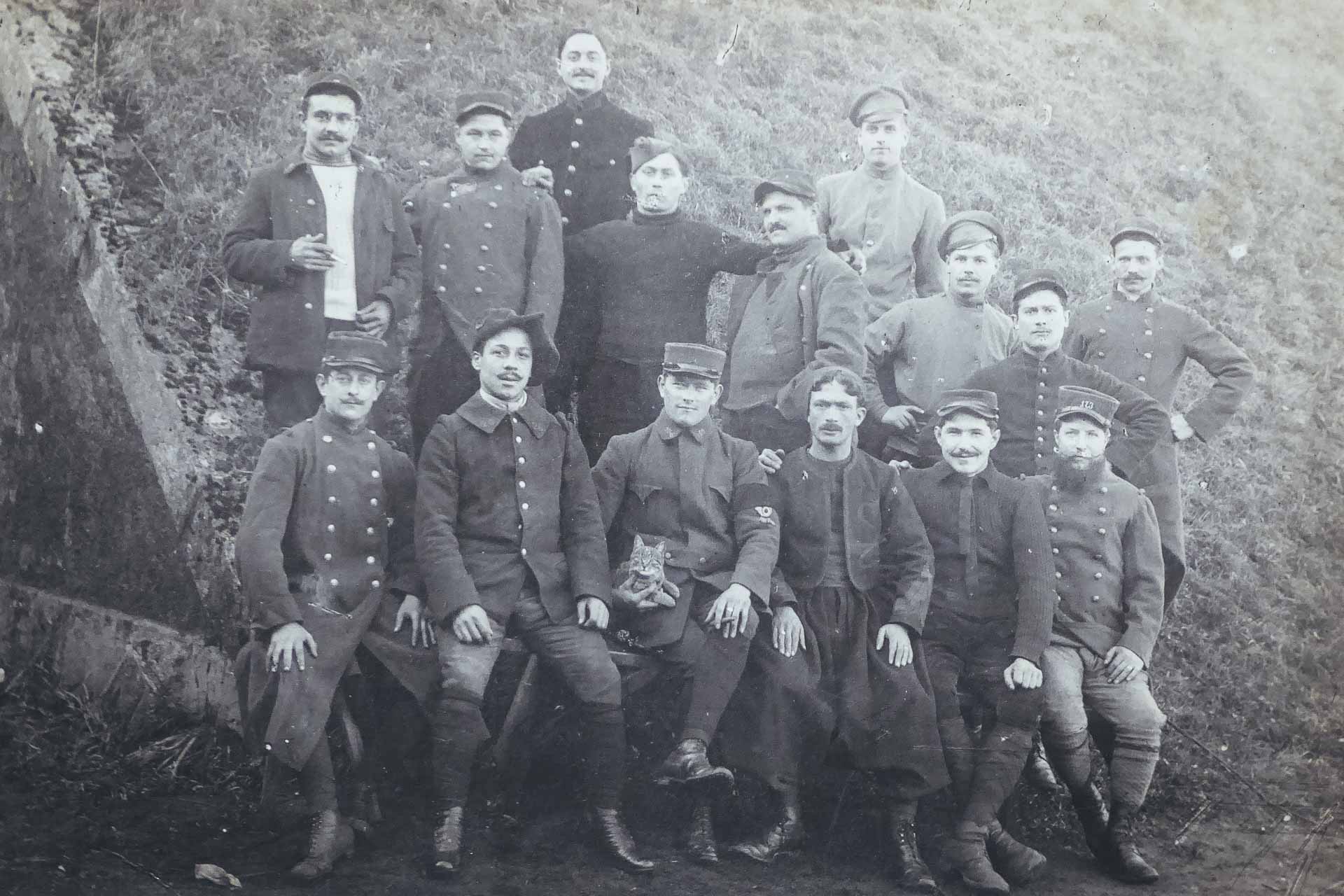

Manching war Kriegsschauplatz an der Heimatfront. Französische, russische und britische Offiziere lebten über Jahre in ihrem eigenen Mikrokosmos im Fort VIII. Was ist von ihnen geblieben?

Gänsehaut. In der Manchinger Friedenskirche, im ehemaligen Fort VIII, erklangen zum ersten Mal seit über hundert Jahren erneut die Lieder, die Kriegsgefangene während des 1. Weltkrieges dort erschufen. Französische Worte, ein ausdrucksstarker Tenor und harmonische Klavierklänge, vorgetragen von Etienne Lechat und Dominik Kögler, krochen den Zuschauern in der vollbesetzen Kirche den Nacken hinunter. Maximilian Schuster, Historiker, Lehrer an der Fronhofer-Realschule und Vorstandsmitglied des historischen Vereins Ingolstadt, ließ am vergangenen Sonntag ein Stück internationaler Kriegsgeschichte wieder aufleben. Wer waren die Menschen, die jahrelang in der ehemaligen Landesfestung ihr Dasein fristeten? Und was ist über 100 Jahre später von ihnen geblieben? Eine Zeitreise.

Bildungsurlaub hinter Gittern

Etwa acht Millionen Menschen befanden sich im Verlauf des 1. Weltkrieges in gegnerischer Hand und wurden so zu Kriegsgefangenen. Während in Tanneberg, Verdun und an der Somme die Hölle der Materialschlachten über die Frontsoldaten hereinbrach, mussten in Manching vor allem Offiziere um ihre Freilassung und die oftmals ersehnte Rückkehr ins Kriegsgeschehen bangen. „Nach heutigen Maßstäben wurden die Gefangenen in Manching sehr gut behandelt“, erklärt Schuster in diesem Zusammenhang – ganz im Gegensatz zu den Gefangenen, die die ehemalige Festungsanlage während des 2. Weltkrieges bewohnten.

Die Offiziere, die in den gewölbeartigen, oft nasskalten Räumen des Fort VIII lebten, waren gebildete Menschen. „Das kann man anhand der Lagerzeitschrift gut nachvollziehen“, so Schuster weiter. Die wurde von den Gefangenen selbst produziert und sogar in einer eigenen Druckerei gedruckt. Über 1100 Bücher hielten die geistige Fitness der Offiziere auf Trab. Sprachkurse in Arabisch, Russisch, Spanisch und Englisch wurden angeboten. Auch Vortragsreihen über Röntgenstrahlen, Philosophie und Religion gehörten zum täglichen Leben der Franzosen, Engländer und Russen.

Fitness und Prestige

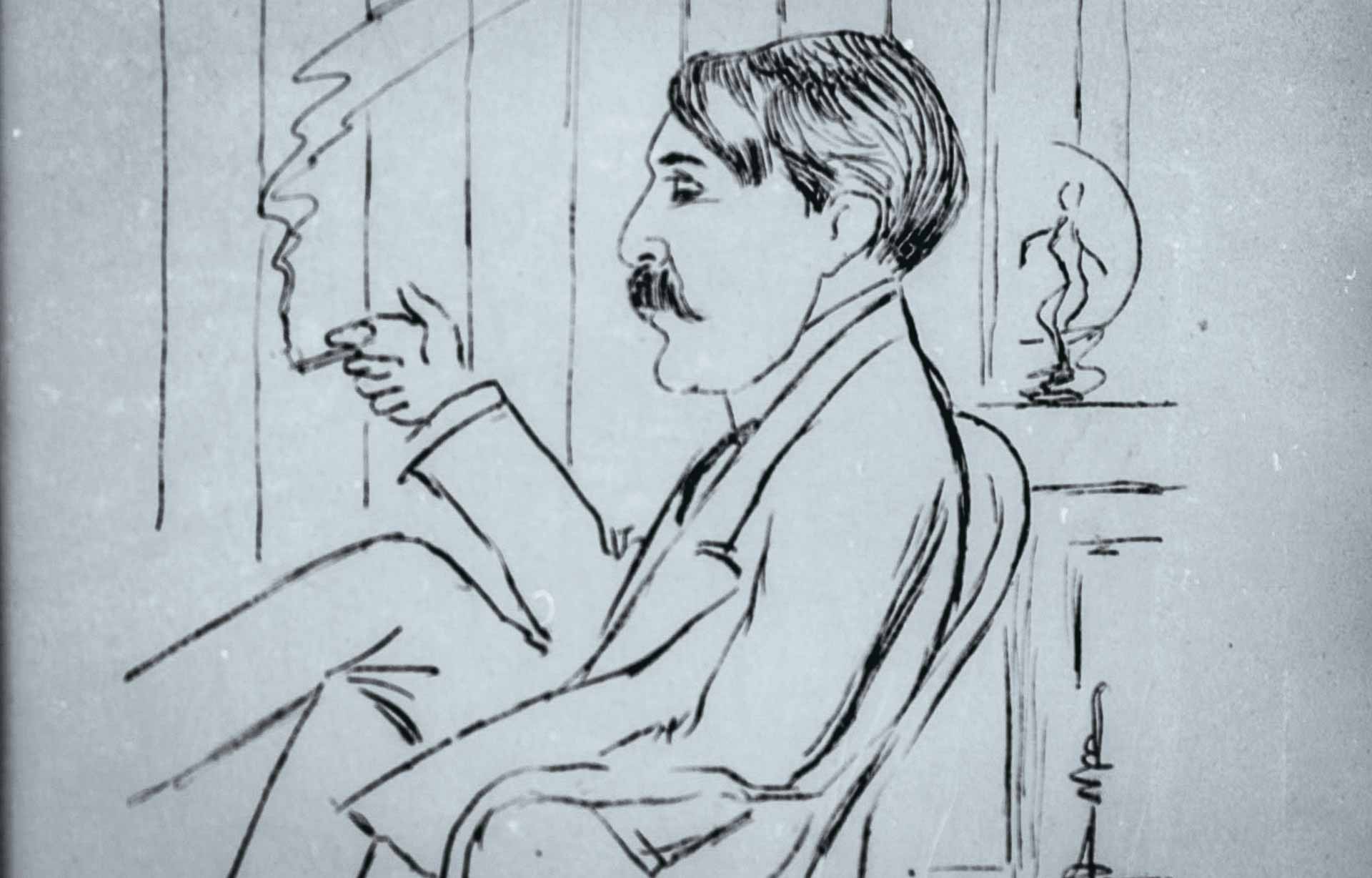

Was heißt Gefangenschaft? „Auch wenn die Lagerzeitschrift und die noch erhaltenen Fotografien ein positives Bild vermitteln, darf man nicht vergessen, was das für die Offiziere dort bedeutete“, so Schuster. Sie wollten kämpfen und ihrem Land dienen; in Gefangenschaft war das nicht möglich. „Die Sportwettbewerbe wurden damals genutzt, um fit zu bleiben. Man wusste nie, ob und wann man wieder an die Front zurückkehren konnte.“ Ausdauerläufe teilweise über 40 Kilometer hinweg, Weitsprung, Hochsprung, Wanderungen – auch um der Lethargie des Gefängnisses zu entkommen, wurde in sportlichen Wettkämpfen um die beste Leistung geeifert. Für den Gewinner war der Preis zumindest für heutige Maßstäbe kurios: Er durfte sich über eine eigene Karikatur in der Lagerzeitschrift freuen.

Musik für die Seele

Mittlerweile ist es schwer vorstellbar, aber es gab eine Zeit, da kam Musik nicht fix und fertig aus den Kopfhörern, sondern man musste sie selbst machen. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Kein Wunder also, dass sie bei den Gefangenen mit unterschiedlichstem kulturellen Hintergrund im Fort VIII einen hohen Stellenwert einnahm. Nicht umsonst unterhielten sie dort ein 75 Quadratmeter großes Musikzimmer und zwei Klaviere. In der sogenannten „Knick Knack Bar“ wurden Musik und kleine Theaterstücke zum Besten gegeben. „Zu besonderen Anlässen schenkte man dort sogar Hochprozentiges aus“, so Schuster. Alkoholkonsum war nämlich, abgesehen von Bier, eigentlich verboten.

Schokolade, Zigaretten und Mundwasser

Im Gegensatz zu den normalen Soldaten erhielten die Offiziere im Fort VIII ihren kompletten Sold. Ein echter Vorteil für die Gefangenen, denn so konnten sie sich mit Luxusgütern eindecken, die anderen Kriegsgefangenen verwehrt blieben. Für Historiker wie Maximilian Schuster ein Glück. Über die Bestelllisten, die an Händler in und um Manching gingen, kann er nachvollziehen, wie das tägliche Leben im Lager ausgesehen haben könnte: Tennisbälle, Zigaretten, Kartenspiele, Schokolade, Gedichtbände, Mundwasser und Wörterbücher … fügt man die Puzzleteile zusammen, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass es dort so verkehrt gar nicht war.

Doch der Schein trügt. „Die Lagerzeitung und die Fotografien, die erhalten geblieben sind, gingen durch eine deutsche Zensur“, erklärt Schuster. „Kriegsgefangene konnten auch als politisches Druckmittel gegen andere Staaten fungieren.“ Zu schlecht durfte deren Zustand nicht sein, das würden die eigenen Soldaten in französischen oder russischen Lagern sonst sehr schnell zu spüren bekommen. Unter Freiheitsentzug, Sehnsucht nach der Familie und den nasskalten Räumen litten die Offiziere nämlich trotzdem – da halfen auch alle Luxusgüter nichts.